以“信达切”融通中外翻译理论与实践

引言

30 年来,笔者在教学工作之外,做了大量的翻译实践,包括为联合国等机构翻译数百万字的文件以及上千次国际会议的口译。笔者认为,古今中外 涉及翻译实践的理论阐述,均可归纳为“准确、通顺、好用”(简称“信达切”)三项对译文的要求或相 应的实现方法“理解、表达、变通”,只不过有些理论强调这三项当中的一项,有些强调两项,有些强调三项。了解翻译理论和实践之间的关系,有助于构建理论与实践的共同体,包括增强研究者对实践者关注问题的了解,拓展研究领域;减少实践者对理论的抗拒,增强其做出翻译决策的信心;帮助学习者了解理论的共通之处,消除对理论学习的畏惧。

2. 译者关心的问题——理解、表达、变通

译者关心的问题不外乎三个:1) 这个词(短语、 句子)是什么意思?句子成分(各句、上下文)之间 是什么关系?2) 如何转换才能通顺达意?3) 这个 地方是否有必要翻译,是否需要简化,是否需要补充说明,是否需要改变说法?这三个问题可以归纳为理解、表达、变通。

2.1 理解

理解,可以分为理解字词和理解关系两个方面。理解字词,就是理解原文所有的概念;理解关系,包括理解句子成分之间的关系、句子之间的关系、段落篇章内部的联系,以及篇章与外部世界之间的联系。

理解概念,不是简单查一下词典,而是通过互联网、ChatGPT 等深入理解这个概念在特定行业和语境下的具体含义,及其与相关概念的关系。理解关系,必须依赖上下文和文章产生的背景。任何一个语篇,无论长短,都产生于外界对作者的刺激,译者应该了解这种背景,才能理解原文。为此,译者可以试图回答以下问题:Who is speaking to whom, about what, when, where, why and how(6W1H)?

就理解的程度而言,译者的理解要接近、达到,甚至超过作者的水平。所谓超过作者的水平,是指在反复阅读和查证的过程中,发现作者在语言表达、 逻辑衔接、事实描述、参引数字、空间方位等方面的 瑕疵或错误 。

2.2 表达

表达是指在理解的基础上,以通顺的语言,表达作者清楚表达、希望表达,甚至应该表达的意思。首先是内容上的要求,即原文清楚表达的意思,译文要清楚表达;原文不清楚的(非故意),译文也要尽量清楚;原文有瑕疵的,译文视情况或通过与作者沟通,决定是否纠正以及如何纠正。

表达不应脱离或扭曲原文的意思、作者的意图 或客观事实。借用美国陪审团宣誓词中的说法:"I swear to tell the truth, the whole truth, nothing but the truth”, 即尽量把全部意思表达出来(the whole truth) 。即使需要变通处理,也要确保不违背原文 (tell the truth),更不能加入自己的想法(nothing but the truth)。

其次是形式上的要求,即通过遵循中英文写作的一般规则,做到语言通顺、逻辑清晰。表达形式主要关注用词是否准确、搭配是否得当、句子结构是否 受到原文影响、信息流动是否通畅、衔接方式是否符合要求等。具体到英译中,重点关注结构是否欧化、 被动句是否太多、前置定语是否太长、“的”字是否 太多、“它”“它们”是否太多、“进行”“作出”等弱势 动词是否太多、是否滥用“和”“性”“们”等词。(余光中,2002)具体到中译英,重点关注语法是否正 确、用词是否正确、搭配是否得当、主语是否太长、主题句是否太多、译文是否简洁等。

2.3 变通

变通是指根据翻译活动的具体情境,决定是否通过一些编辑加工,使译文更加符合交际情境、读者状况、委托人需求。变通的方式,包括不说(省译)、 少说(总结或简化)、多说(解释、加注)、换个说法(重组、改变措辞)等非常规处理方法。

为了决定是否变通,以及如何变通,译者需要了 解 翻 译 场 景 :Who is asking you to translate, for whom, when, where and how the translation is to be used, by whom ? 如能回答这些问题,决定采取什么翻译策略,并不是一件困难的事情。依据经验,英译汉时,通常不需要对原文进行过多干预,只是个别时候需要添加解释或根据要求或需要进行编译(删 减);汉译英时,可能需要考虑简化汉语中的重复信息、减少过度修饰(如“严格禁止”)、改变信息呈现方式、恰当处理成语和特色词汇、编辑原文表达瑕疵等等。(李长栓,2022:15-16)

3. 理解、表达、变通的目的——忠实、通顺、好用

理解、表达、变通的目的,是为了做到忠实、通顺、好用,这也是众多翻译理论共同关心的问题。

3.1 忠实

所谓“忠实”,即译文不违背原文意思,但不见得与原文逐字对应。译者可以根据情况对原文作一定的变通取舍,只要在精神上与原文保持一致、在意图上与作者保持一致就达到了“忠实”的要求。这样说并不意味着降低了“忠实”的标准,可以任意扭曲原意;而是说,即使采用了解释、概括、删减等方式,也要在总体上不违背原文。

3.2 通顺

所谓“通顺”,就是在忠实于原文意思或意图的基础上,按照译入语的写作规范进行翻译。具体来讲,就是在语法、用词、搭配、句型、衔接、连贯等方面符合译入语的要求,即假定作者在用译入语直接创作。简而言之,就是尽量避免“翻译腔”(中式英文 或欧化中文)。

3.3 好用

所谓“好用”,就是译文切合翻译场景,满足用户需要。它要求译者根据翻译的目的、译文使用情景,决定采取“全面对等”的翻译策略,还是采用“功能对等”的翻译策略,或者是超越“对等”的羁绊,通过省略、补充、解释、改编、总结或其他非常规方式, 实现翻译目的,满足委托人的需求。

“全面对等”即严格按照原文翻译,在意思和形式上均和原文保持一致,不增、不减、不作或少作解释,充分再现原作风貌,如联合国文件、政府文件的翻译。所谓“功能对等”(或者叫“动态对等”),就是不按照字面翻译,而是翻译文字背后的含义,以更好实现语篇功能。如把“小草青青踏之何忍”翻译为“Keep off the grass”。但如果译文的功能和原文并不相同,或用户有其他要求,则不必追求对等,而是通过对原文的变通取舍,实现新的功能或满足用户特定需求,如《参考消息》编译的外刊文章。

忠实、通顺、好用,用三个字来概括,就是信达切。“信达切”三个字,1979 年由刘重德先生提出,其中的“信”是指“保全原文意义”,“达”是指“译文通顺易懂”,“切”是指“切合原文风格”。(刘重德, 1979:117)这里的“信”和“达”,就是笔者所说的“忠实”“通顺”;但这里的“切”,与笔者所说的“好用” 不同,而是可以归入笔者所说的“信”(只要与原文保持一致的,包括风格一致,都可以归入“信”)。刘重德的三标准中,没有涉及“好用”(对原文的变通取舍)。之所以借用刘先生的这三个字,是因为找不到一个更合适的单字表达“好用”(“切合用途”)。(李长栓,2022:10-14)

理解、表达、变通的目的是实现忠实、通顺、好用;反过来,忠实、通顺、好用的实现方法是理解、表达、变通。

4.忠实、通顺、好用(信达切)可融通古今中外翻译理论

古今中外关于翻译实践的各种理论、标准、原则、方法,仔细推敲起来,不外乎忠实、通顺、好用 (信达切)或其实现方式理解、表达、变通。

4. 1中国译论

东晋、前秦高僧翻译家道安在《摩诃钵罗若波罗蜜经钞序》中总结了佛经翻译中的“五失本、三不易”(罗新璋,陈应年,2009:25-26)情况,大意如下:

五失本:译梵为汉时,有五种情况译文和原文不一致。一是梵文的语序和汉语不同,翻译时要颠倒词序,以符合汉语语法。二是梵文佛经语言质朴,但汉语喜欢文辞华丽,译文需要适当修饰,才喜闻乐见。三是梵文佛经不厌其烦,特别是叹咏的颂文,反复说三四遍,翻译时要删减。四是梵文佛经有“义记”,类似于中国辞赋总结性的“乱曰”,翻译时会省略几百字。五是梵文佛经一件事讲完,在讲述其他事项时又重复这件事,翻译时删除重复部分。

三不易:佛经翻译时还有三种不容易的情形:一是般若等佛经,是当时面对众生讲法,反映当时的习俗,翻译时要以今天的习俗代替古代的习俗。二是圣人的智慧高深莫测,要通过翻译使今世的愚民理解很不容易。三是阿难诵出佛经时,离佛涅槃还不远,当时连德高望众的大迦叶,还要令五百罗汉一再核实,而千年之后,让我们这些平庸之辈去衡量判断经文,岂不是不知深浅?

“五失本、三不易”所说的八种情形包含了忠实/理解、通顺/表达、好用/变通三个方面。关于忠实和理解的论述有一条,即“三不易”当中的第三条,强调理解原文的困难,隐含了翻译要忠实于原文。关于通顺和表达的论述有两条,分别是“五失本”当中的第一条①和“三不易”当中的第二条,前者涉及表达的形式,即通过颠倒词句做到语言通顺;后者涉及表达的内容,强调需要准确传递原文微言大义。关于好用和变通的论述是其余五条,即二失本到五失本,以及一不易。

其中的二失本,是指把质朴的语言,变为有文采的语言(如把“天见人,人见天” 改为“人天交接,两得相见”②),使之符合中国人的审美;三失本到五失本,是指删除原文中的重复,使之适合汉语的写作习惯;一不易,是指原文体现的社会风俗与当今社会不同时,翻译时要酌情删减或改为当今的习俗(这个决定很不容易)。关于“一不易”,即翻译中改变过去的风俗,彭萍(2008:15 8) 举出了很好的例子,比如:在印度的原文《对辛加拉的导》中列举了妻子的五项美德,这些美德是:(1)善于处理工作;(2)好好地对待眷属;(3)不可走入歧途;(4)保护搜集的财产;(5)对应做的事情,要巧妙、勤奋地做。

而在安世高译的《六方经》中,译者把这五项美德按中国的传统进行了变通,译文如下:谓妇事夫。有五事。一者夫从外来。当起迎之。二者夫出不在。当炊蒸扫除待之。三者不得有 淫心于外夫。骂言不得还骂作色。四者当用夫教诫。所有什物不得藏匿;五者夫休息盖藏乃得卧。

由此可见,早在两千多年以前,人们对翻译的理解,已经达到了相当高的水平。之后关于翻译标准和方法的论述,均没有超出忠实/理解、通顺/表达、 好用/变通的范畴。

贯穿中国翻译历史的“直译”和“意译”之争,实质是关于通顺或表达方式的论辩。直译强调忠实于原文的表达方式(但可能因此导致不顺或不好用), 意译则强调译文的通顺,甚至好用。两种翻译方法均以忠实于原文意思为前提,否则算不上翻译。直译和意译的讨论没有关注对原文的大幅度编辑加工 (也是为了好用)。

严复所说的“信达雅”,其中的“信”,就是忠实,“达”就是通顺,“雅”是“好用”的一种表现形式。严复所谓的“雅”,是指用古文(雅言)表达。把英语白话文翻译为古文,照顾当时的写作和阅读习惯,就是变通,是为了达到更好的沟通效果,即做到“好用”。除此之外,严复在翻译《天演论》时,加入了大量评论,来解释原文的意旨,这也是对原文的变通处理,同样是为了好用。

林语堂把翻译标准概括为“忠实”“通顺” “美”。他说“凡文字有声音之美,有意义之美,有传 神之美,有文气文体形式之美”(罗新璋,陈应年,2009:506)。“忠实”“通顺”自不必说,这个“美”字,既包括表达的形式,也包括表达的内容,甚至包括通过必要的变通,使译文好用。

钱锺书的“化境”和傅雷的“神似”③,均隐含了“忠实、通顺、好用”三个标准。神似,要求与原文相似,这就是忠实;神似隐含形不似,形不似的原因,是为了通顺甚至好用。化境,是基于原文的转化,自然隐含了意思的忠实;化境要求对原文进行转化,“得意忘言”,这隐含了通顺甚至变通(好用)。

黄忠廉提出的变译理论,区分了变译和全译。全译是高度对等的翻译,重点是忠实于原文(意思和字面);变译则是出于某种原因,对原文进行变通,但在思想上与作者保持一致。他提出的十二种变译方法——摘译、编译、译述、缩译、综述、述评、译评、译写、改译、阐译、参译、仿作(黄忠廉,2019:4), 都可以归入笔者所说的“变通”。他总结的严复八大变译策略:增、减、编、述、缩、并、改、仿(黄忠廉,2012),也都是对原文的变通处理,目的是实现译文 的特定用途。变译理论强调变通,其中有些变通可能是为了通顺,但该理论没有明确包括忠实(理解)。

4.2外国译论

国外的翻译理论家和实践者归纳出来的翻译标 准和方法也没有不同。英国翻译家泰特勒 (Tytler, 1907:10, 63,112) 于 1907 年在《论翻译的原则》一书中提出翻译三原则:1) 译作应完全复写出原作的 思想;2) 译作的风格和手法应和原作具有相同的特 征;3) 译作应和原作一样顺畅自然。其中的第 1 条,就是“信”(“忠实”);第 2 条,就是刘重德所说的 “切”,也可归入笔者说的“忠实”(“信”);第 3 条, 就是“通顺”(“达”)。泰特勒是以原文为中心,没有谈到照顾用户或读者特殊需求的好用或变通。

美国语言学家尤金 · 奈达 (E.Nida) 提出的功 能对等(或动态对等)是指,如果不能做到“形式对 等”(笔者称之为“全面对等”),则应采用不同的表 达形式,传递同样的意义或实现同样的功能。如前 文举例“小草青青,踏之何忍”,其功能是告诫游客 不要践踏草地,如果翻译为“How can I bear to tram- ple on the tender green grass”,英文读者可能会感到 困惑,这时便采用功能对等的翻译方法,翻译为 “Please keep off the gras”或 “Stay on the path”。功能对等,隐含了忠实的因素(与原文深层含义或功能相同),同时也隐含了通顺(符合语言习惯)和好 用(改变原文说法是为了好用)。

英国语言学家卡特福德 (Catford) 提出的翻译转换 (Translation Shift ) 理论强调,翻译不仅仅是在目标语言中用相应的词汇替换源语言中的词汇,而是要通过层次转换(如汉语用词语表达的复数形式,变为英语以语法形式表达的复数)和范畴的转换(结构转换、类别转换、单位转换、系统内部转换),确保译文符合语言习惯。简而言之,就是通过形式变化,做到语言通顺(“达”)。该理论没有关注 译者对原文的理解(“信”)和翻译中的增删编辑等 变通现象(“切”)。(Catford,1965:73-82)

美国勒菲弗尔 (Lefevere) 教授以政治、意识形态、经济、文化为背景,探讨了影响翻译策略的不同 层面,提出了“折射”和“改写”理论,强调意识形态、 赞助人、诗学三因素对译者的影响。(谢天振,2008:255)他进行的是描述性研究,反映翻译活动的 客观现状,并非规定人们如何做翻译,但我们从其研 究结果看,译者普遍对原文进行了变通处理,以满足意识形态、赞助人、诗学的要求(做到好用)。他没有关注译文的忠实(理解)和通顺(表达)问题。

女性主义的翻译观强调使用性别中立的语言,并在翻译中消除原文对女性存在的成见和偏见。他们经常采用增补、前言与脚注,以及“劫持”的翻译方法实现这个目标。(同上:388)增补即补充一些额外的信息或细节,以便更好地传达原文中的性别意识和女性视角;添加前言或脚注,即解释或补充原文中的一些文化、历史或其他方面的背景信息,从而避免在翻译中出现性别歧视或文化刻板印象。“劫持”就是重新解释或重新构建原文中的某些元素或主题,以适应目标文化或读者的需求,并在翻译中促 进性别平等和文化多样性。前文所举佛经翻译的例子,是个反面例子,体现了“男性主义”的翻译观。女性主义的翻译方法,属于笔者所说的“变通”,即 通过变通,实现翻译的目的(好用)。据澎湃新闻的报道,科幻作家刘慈欣的作品《三体Ⅱ:黑暗森林》译为英语时,为了迁就西方文化在性别平等方面的政治正确,应出版社要求作了一千多处修改。(石剑锋,2015)女性主义翻译观没有强调忠实(理解)和通顺(表达),但想必不会否认。

德国翻译学家弗米尔(Vermeer) 倡导的翻译目的论,有三条原则:1) 目的原则:翻译的目的决定翻译的方法(直译、意译、编译、改写等);2) 连贯原则:要求译者确保译文对读者来说是有意义的,以便接收者能够理解;3) 忠实原则:翻译应该尽可能忠实 地传达源语文本的意思和信息,以保持译文的准确 性和可靠性。(马会娟,苗菊,2009: 8 2)第一条原则,就是确保译文符合目的,做到“好用”,必要时进行变通;第二条原则,就是指“通顺”,强调表达方式 符合读者习惯;第三条原则,就是我说的“忠实”。这三条原则可以简称“切达信”,与笔者建议的“信达切”正好顺序相反。目的论之所以把“切”放在第一位,是因为它强调翻译手段服务于目的,其名称也来自这一点;把“达”放在第二位,则是提高了读者的地位,优先照顾读者;“信”放在第三位,是把作者放在了最后。目的论颠覆了以原文(忠实)为导向的翻译观,切实反映了自古至今的翻译实践。尽管目的论的“切达信”和笔者建议的“信达切”在顺序上不同,但在操作上并无二致,都是要求兼顾原文作者、翻译用户和译文读者的需求。

4.3 小结

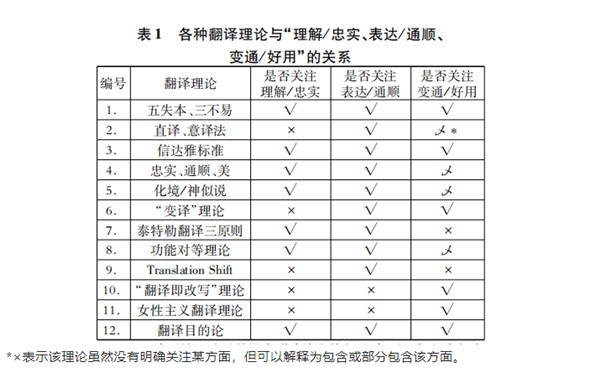

涉及翻译标准、原则、方法的理论还有很多,但每个理论当中与实践相关的要素,不外乎忠实 (“信”)、通顺(“达”)、好用(“切”)或其实现方法理解、表达、变通,只是有的理论关注三个要素中的一个,有的关注两个,有的关注三个。可以说,“信达切”及其实现方法是这些理论的最大公约数。表 1 概括了上述理论关注到“理解/忠实、表达/通顺、变通/好用”中的哪些方面。

5. 信达切体现了译者的三重义务

翻译活动中最重要的三个利害关系人,是原文作者、译文读者、翻译任务的委托人。信达切分别是译者对这三个利害关系人的道德义务。

忠实是译者对作者的义务。翻译的本质是传递他人的信息,因此不能“夹带私货”。但如果译者对原文的选择、翻译过程、翻译结果的发布享有完全的自主权,则可以自由决定在多大程度上忠实于原文,甚至可以假托他人的名义,表达自己的思想。如果翻译活动受到他人控制,则应当根据控制者的要求,决定是否对原文进行改编。如果对他人的干预不满意,可以选择退出这项翻译任务。默认的情况下,译者应该尽力忠实于原文的意思或作者的意图,除非为了更好实现翻译目的,否则不干预原文。通顺是译者对读者的义务。翻译的目的是方便不懂外文的读者理解原文的意思,因此,应当以最便于读者理解的方式,来传达原文的意义。这种方式就是读者习惯的表达方式,因此,译文要达到译入语写作的基本要求,即意思清晰、语言通顺。原文通常 情况下符合这个要求,译文同样需要如此。即使原文出于某种原因(如写作能力不足),不够清晰通顺,只要不是作者故意为之,译者应尽量改进原作的表达。但也要注意翻译目的,如果翻译目的是为了 发现原文作者的写作能力,或通过原作推断作者的智力水平、精神状况,则不必优化原作,而是要忠实 反映原作特点,并向用户特别说明原文如此。

好用是译者对用户的义务。通常情况下,翻译任务来自委托人,因此,译者要确保翻译产品符合委托人的用途。一般来说,只要做到了忠实、通顺,就可以满足委托人的需要。但有些情况下,在忠实、通顺之外,还要满足其他要求。比如,虽然可以直译出来,并做到通顺,但译入语有更好的表达方式可以借用;译文发布的空间有限,必须压缩译文;原文隐含的意思丰富,必须予以解释;原文含有政治上不正确的内容,必须依据用户要求予以删减或改编;译文读者年龄较小,需要用简单的语言;甚至有些情况下不需要翻译部分内容(这时便无所谓忠实通顺)。多数情况下,委托人并没有明确的要求,这时,译者要根据译文使用情景、假定的读者群等背景,综合判断什么样的译文才好用,据此决定采用什么翻译方法。

忠实是翻译的根本特征,是通顺的基础。通顺,是在忠实基础上的通顺,因此,通顺隐含了忠实的要求。好用的译文,通常需要是忠实、通顺的译文。这三个标准,一般没有冲突;如果出现冲突,则需要平衡作者、读者和委托人的利益,实现三方利益之和的最大化,但最终决定翻译形式的是委托人。

6. 信达切是通用翻译标准

信达切(忠实、通顺、好用)是通用的翻译标准,适用于不同文体、不同翻译场景,能够满足不同的翻译需求。其中,忠实和通顺依靠透彻的理解和符合习惯的表达来实现,而如何做到“好用”,则在不同情境下有不同要求。有些文体,如法律文书等重要的文件,采用逐字逐句的翻译,可能是好用的译文;有些文体,如功能性标识、广告、指示,采用文字上灵活但效果类似的译文,可能是好用的译文;有些情况下,可能需要反映原文的不通顺;还有些情况下,可能不需要翻译,或需要解释、总结或改写。

国家标准《翻译服务译文质量要求》(GB/T 19682—2005)中提出的“基本要求”“具体要求”和“其他要求”,是翻译服务的共同标准,归纳起来正是忠实、通顺、好用(理解、表达、变通)。其中的“基本要求”有三项:“4.1 忠实原文”,“4.2 术语统一”,“4.3 行文通顺”。其中的 4.1 就是“忠实”,基于对原文的理解;4.2 和 4.3 是“通顺”(术语统一是通顺的表现之一),属于表达的范畴。“5.具体要求”部分,提出了数字、专有名词、计量单位、符号、 缩写词、译文编排方面的翻译要求,仍然属于“表达(通顺)”的范畴。“6. 其他要求”总结了翻译过程中的一些特殊做法,包括:1) 词汇缺失处理(6.1);2) 句型和修辞调整(6.2);3) 特殊文体和修辞的变通(6.3);4) 外来语种的处理(6.4);5) 无关内容的省略(6.5);6) 原文错误的处理(6.6)。这六项规定, 都是非常规的翻译操作,属于变通。既然信达切 (理解、表达、变通)出现在翻译标准中,可见是各类翻译的通用标准。

7. 结语

从古到今,关于翻译标准和方法的论述汗牛充栋,今后还会不断增加,但归纳起来,不外乎忠实、通顺、好用(信达切);实现的方法,不外乎理解、表达、变通。尽管“变通”自古以来就是常见的翻译方法,

但无论是译者,还是论者,似乎都认为其不登大雅之堂,翻译应当以全面忠实于原文为目标,直到功能翻译理论的出现,才把作者拉下神坛,赋予用户和读者同等的地位,从理论上为变通正名。笔者重新定义的“信达切”标准兼顾原文作者、译文读者、翻译用户的利益,与目的论异曲同工,可以认为是目的论的 中国化,但更是中国传统翻译理论的继承和发展。信达切是一个完整的理论体系,既包括目标(忠实、通顺、好用),也包括实现目标的手段(理解、表达、变通),还包括思想方法(逻辑思维、宏观思维、批判性思维)以及操作方法(调查研究)(李长栓,2017;2022),与任何理论均没有矛盾,与国家标准完美对应,因此可以作为翻译实践的总体原则和标准。

长期以来,关于理论与实践的关系,有不同的声音。一些学者认为,翻译理论为翻译实践提供了指导和解释,理论是翻译的基础,而实践则是对理论的应用和检验。也有实践者认为,翻译实践不需要理论的指导,认为理论是无用的。通过本文的分析,我们认为,翻译理论其实就是对译者直觉判断的归纳总结和理论阐释,因此完全能够反映翻译实践的情况。译者如能了解一些翻译理论,可以使直觉判断 得到理论印证,从而增强翻译决策自信。翻译学习者了解各种理论之间的相通之处,则可以避免理论繁杂引起的困惑,更好地把握翻译的实质,并从理论视角阐释翻译实践。理论研究者了解翻译实践关注的事项,可以拓展研究领域,使翻译理论对实践真正起到指导作用。比如,翻译教材中很少专门讨论如何理解原文(因为涉及各种专业,超出了语言学者的舒适区),这一点可以在今后的研究中加强。

本文转自:《上海翻译》2025 年第 1 期,作者:李长栓。